“進相運転”という言葉を電力の参考書で目にすると思います。

第3種電気主任技術者の勉強をしているときは、進相運転の意味が理解できなくて言葉のみを覚えた記憶があります。。

今回は、私なりに進相運転について調べてみました。

この記事を読んだときに、なんとなくでも進相運転をイメージできていただけるとうれしいです。

それでは、いってみましょう。

進相運転とは

深夜、軽負荷時は受電端側の電圧が上昇します。

受電端電圧が高くなっている理由を極端ですが、説明します。

軽負荷時は誘導性負荷が少ないため、受電端側は容量性になっているとします。

回路で表すとこんな感じになっています。

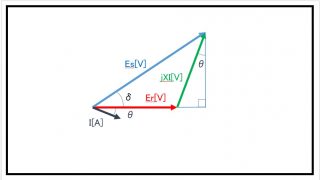

Er,Es[V]:受電端、送電端の相電圧,I[A]:負荷電流,X[Ω]:送電線のリアクタンス

受電端側が容量性負荷のため、負荷電流は受電端側の電圧位相よりもπ/2[rad]進んでいます。

ベクトル図に示すとこんな感じです。

これを式にするとEr=Es+XIとなります。

極端な説明ではありますが、受電端側が容量性になると負荷電流が受電端側に対して進み電流になります。

そのため、受電端電圧が送電端電圧に対して大きくなります。

ここで問題です。系統側の電圧を下げるためには送電側の電圧をどうすればよいでしょうか?

上記式からわかるように、送電側の電圧(発電機電圧)Esを小さくすることになります。

発電機電圧を小さくするためには、励磁電流を小さくします。

励磁電流を小さくするということは、発電機から流れる電機子電流をどのようにしているのでしょう?

同期発電機のV曲線図をみてみましょう

界磁電流を小さくすることは、発電機から流れる電機子電流を進みにしています。

まとめると進相運転とは

深夜、軽負荷時は受電端側の電圧が上昇。

その上昇を抑えるために発電機の電圧を小さくする。

発電機の電圧を小さくするために、界磁電流を小さくする。

界磁電流を小さくするため、発電機から流れる電機子電流が進み運転になる。

というのが私の思っている進相運転です。

進相運転の名前の由来はそこから来ていると私は考えています。

進相運転時の注意点

参考書に書かれているのはこの3つになります。

所内電源の電圧低下

安定度の低下

漏れ磁束増加による固定子端部の温度上昇

一つずつ抑えていきましょう。

所内電源の電圧低下

発電機が発電した電力の一部は発電所を稼働させるために使われます。

それが所内電源です。

進相運転により、発電機電圧を低下させることは所内電源の電圧低下を引き起こします。

過度に進相運転をすると所内電源の電圧を確保できなくなり、発電機が運転できなくなります。

安定度の低下

同期発電機のV曲線の記事に書いた進み運転時のこの図を参照ください。

界磁電流を小さくすることにより相差角(赤矢印と青矢印のなす角)が大きくなっていることがわかります。

どのような原因で安定度が低下するのか理解するために、同期発電機の出力の公式

P=VsVrsinδ/X

をグラフ化して考えていきます。

運転点A, Bの2つの場合にわけて、安定度について考えていきます。

進相運転前の状態は運転点A。進相運転により相差角が大きくなるため、そのときの運転点をBとします。

A,B点の傾きに注目していきます。

A点

A点はB点に対して、傾きが大きいです。

図のA点で負荷がバランスを取っている状態で、負荷が⊿Pだけ増加し、A’点に運転点が移動したときの相差角の変化量⊿δaを考えます。

A点での傾きをaとすると

⊿δa=⊿p/a

aは傾きが大きいため、⊿δaは小さい変化量になります。

つまり、負荷の変化に対して、少ない相差角の変化で済むわけです。

これは安定度が良いということです。

B点

B点はA点に対して、傾きが小さいです。

図のB点で負荷がバランスを取っている状態で、負荷が⊿Pだけ増加し、B’点に運転点が移動したときの相差角の変化量⊿δbを考えます。

⊿δb=⊿p/b

aは傾きが小さいため、⊿δbは大きな変化量になります。

つまり、負荷の変化に対して、大きい相差角の変化が必要になります。

これは安定度が低いということです。

進相運転により相差角が大きくなるため、負荷のバランスがAという状態からBという状態になります。

Bという状態は安定度が低いので、進相運転により安定度が低下します。

漏れ磁束増加による固定子端部の温度上昇

これを説明している文献をみつけたのですが、私は理解できませんでした。。。

電気主任技術者の試験問題以上に同期発電機の構造を理解していないと、理解は難しいというのが私の見解です。

これに関しては覚えたほうが良いと思います。。説明できなくて申し訳ございません。

本日はここまでです、毎度ありがとうございます。